報道記事引用

令和7年3月以降、共同通信の記者による、障害年金不支給倍増の報道がなされました。

以下は、報道の一部引用です。

令和7年3月13日報道

病気やけがで一定の障害がある人が受け取れる国の障害年金を巡り、支給を申請しても「障害が軽い」として不支給と判定されるケースが2024年以降、増えたとみられることが13日、共同通信のサンプル調査で分かった。複数の社会保険労務士の協力を得て、23年と24年で計2千件超の申請を集計した結果、精神・発達障害では24年の不支給割合が23年比で2倍に増えていた。

全ての障害種別でも1.6倍に増加。社労士からは「明らかに判定が厳しくなった。以前なら受け取れたはずの人に支給されなくなり、生活に影響が出ている」との声が上がっている。「判定が恣意的だ」との批判が以前からあるが、不支給が増えた理由は明らかにされていない。

障害年金の受給者は約236万人(23年3月末現在)。判定機関である日本年金機構は取材に対し「審査方法などは変更しておらず、基準に基づき適正に判定している」と回答した。判定結果などの統計は毎年9月に公表しているとして、不支給割合が増えているかどうかは答えなかった。

令和7年4月29日報道

障害者に支給される国の障害年金を巡り、審査の実務を担う日本年金機構の職員側が、支給の可否などの判定を委託している医師の一部に対し、支給を絞る方向で判断を誘導している可能性があることが内部文書や職員の証言で29日、分かった。

機構は首都圏の判定医140人それぞれについて、傾向と対策のような文書を内部で作成。「こちら(職員側)であらかじめ(判定を)決めておく」などと書いている。医師によって判断にばらつきがあると認識していることも判明。職員の裁量や、どの判定医に書類が回るかによって支給の可否や金額が左右されることになる。

内部文書について年金機構は取材に対し「判定医に関する情報や取り扱いについては、回答を差し控える」としている。

障害年金を巡っては、不支給と判定される人が2024年度に急増したことが、機構の内部資料で判明。担当部署である障害年金センターの職員は「センター長が厳しい考え方の人間に交代し、その意向が働いている」と証言している。

令和7年5月7日報道

国の障害年金を申請し不支給と判定された人が2024年度に急増したとの共同通信の報道を巡り、福岡資麿厚生労働相は7日の衆院厚労委員会で、早期の実態把握に向けて日本年金機構などに抽出調査を指示したと明らかにした。

厚労省による調査およびその報告

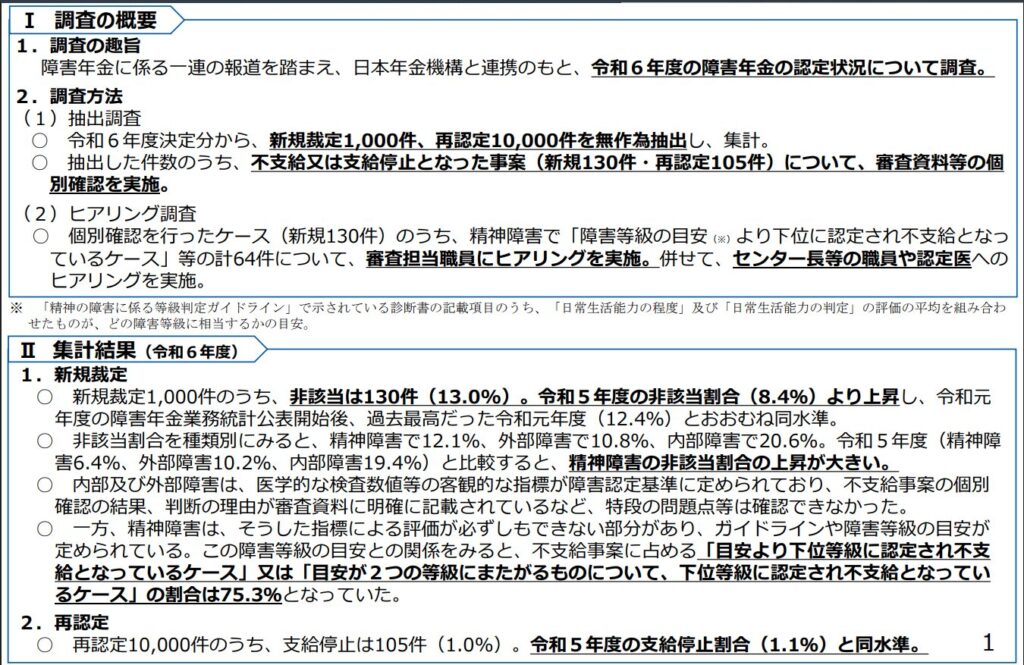

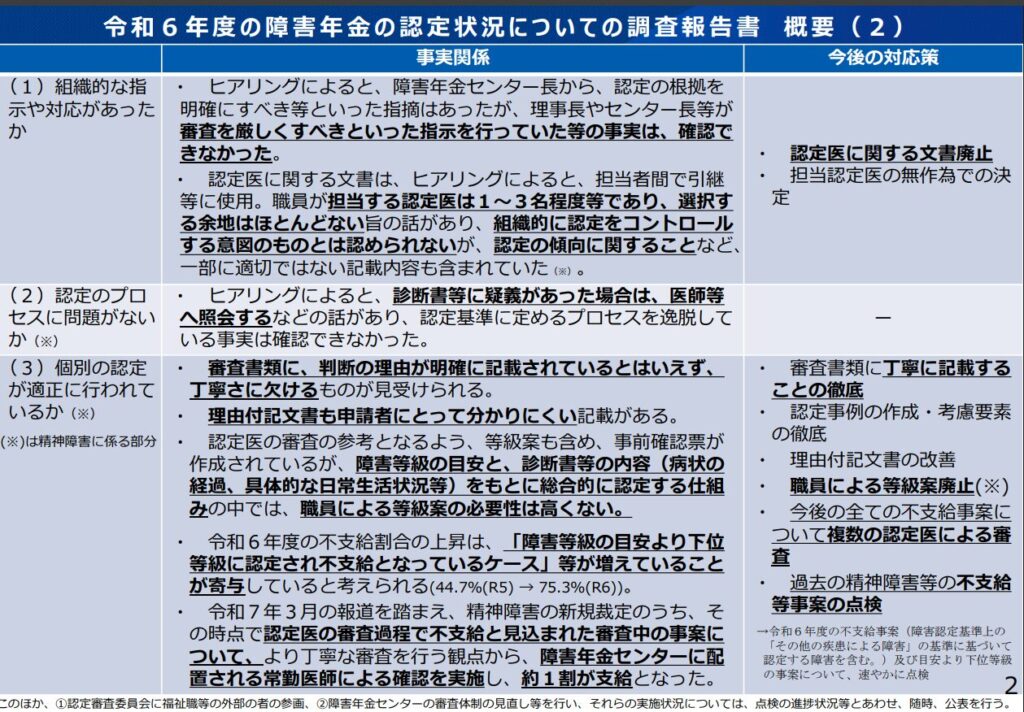

これら報道を受け、障害年金審査業務を行う日本年金機構の監督機関である厚生労働省は、障害年金の認定状況の調査をし、報告書を公表しました。その概要が以下の2枚の画像です。下記厚労省URLにある、「調査報告書概要」と同じものです。

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/newpage_00198.html

最大のポイントは、集計の結果、精神障害の不支給率が、令和5年度の6.4%から、令和6年度は12.1%と、およそ倍増したことです。

私見

以下、私見を書いていこうと思います(令和8年1月2日、一部変更しました。)

前提

まず、前提として、私は、令和6年3月から令和7年3月の間、つまり、この調査対象期間の全て、司法修習のため休業していました。

以下のページ数は、調査報告書↓のページ数となります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/newpage_00198.html

センター長の意向

報告書6ページにおいて、

理事長・センター長等の指示として、職員のヒヤリングによると、

「認定の根拠を明確にすべきといった意図の指摘はあった」

「認定医にきちんと説明できるよう精査すべきと言われた」

とあります。

まず、上の、「認定の根拠を明確にすべきといった意図の指摘」について。

「意図」なんて文言は非常に曖昧です。「意図」ではなく、センター長が「話した言葉そのもの」をヒアリングで話して欲しいと思いました。話せない事情が何かがあるのでしょうか。

また、この2つのヒアリング内容から、センター長は、実際認定すべきである”認定医”に対してではなく、”職員”に対し、「認定の根拠を明確にすべき」「精査すべき」と指示していたことがポイントとなります。

さらには、7ページに、認定医に関する連絡事項について、以下の記載があります。

基本的にこちらの意向に沿って認定して頂けますので、認定の方向性や程度、不支給理由に関しても事前にこちらで予め決めておくのが望ましい。

冒頭の「こちら意向に沿って認定していただけますので」とは、文脈から、「こちら」=職員、「認定していただけます」の主語は認定医を指すことがわかります。

つまり、「この認定医は、職員の意向に沿って認定していただけます」ということを連絡事項として残していたことがわかります。

これらのことから、センター長は、”認定医ではなく、職員が「認定の根拠を明確に」認定をして、その内容を認定医が納得するよう「きちんと説明」して認定医に追随してもらうこと”を意図し、また、そのために、認定医が職員の意向に沿って認定する医師かどうかの情報共有が職員内でなされていた、とみるのが相当ではないでしょうか。

職員による等級案

職員のヒアリング(報告書別添2)によると、等級案をつけた理由について、4つの事例があげられています。以下、4つの事例の概略ですが、

上3つが、職員が事前判断で、3級としたもので、一番下が、職員が2級としたが認定医が3級判断したものです。

単身生活や、一般企業一般雇用だと、2級ではなく3級となりやすいことがわかります。

職員による等級案の廃止

11ページにおいて、

等級案も含め、認定医が審査する際の参考情報という位置づけではあるが、認定医のヒアリングでは、事前確認票は助かっているが、等級案を見て決めているわけではないといった旨の話があった。

これらのことを踏まえると、職員が等級案を記載する必要性は高くない

目安より下位等級、又は、目安が二つの等級にまたがるものについて下位等級、これらにより不支給になった請求件数の

約9割は、職員の事前の等級案のとおりとなっていた。

14ページにおいて

精神障害については、職員が事前確認票に等級案を記載することを廃止する

職員の等級案は、認定医が認定する際の参考になるし、実際のところ、認定医は、不支給等の9割の事案について職員と同じ等級にしていたにもかかわらず、廃止することになりました。

認定医が、職員の等級案に誘導された認定をすることを防ぐためともいえるし、実際これまで誘導されていた可能性もあり得るのではないでしょうか。認定医のヒアリングでは、職員の等級案を見て決めているわけではないとありまして、これまでの誘導については否定するかもしれませんが、だとすればなぜ参考になるものを廃止するかが不明なのです。

今後の施策

報告書13ページ目以降に、今後の施策をいくつかあげられています。

(1) 事前確認票等の運用改善

(2) 担当認定医の無作為での決定

(3) 理由付記の改善

(4) 認定事例の作成・考慮要素の徹底

(5) 認定に関する文書の廃止

(6) 複数の認定医による審査の拡大

(7) 障害認定審査委員会の活用

(8) 障害年金に関する情報の公表

不支給等事案について

精神障害等(障害認定基準上の「その他の疾患による障害」の基準に基づいて認定する障害を含む。以下同じ。)の令和6年度以降の不支給事案について、すでに審査請求で裁決等が行われた事案を除き、改めて、速やかに、障害年金センターに配置される常勤医師を中心としたチームによる点検を行う。

精神障害について、令和6年度以降の、目安より下位の等級に認定され、支給されている事案や、目安が2つの等級にまたがるものにつちえ、下位等級に認定され、支給されている事案についても、速やかに同様の点検を行う。

とのことです。

職員モニタリングで

認定にからも、症状の軽い人の請求が増えているとの声を聞いている(中略)SNS等で拡散され

SNSなどの交流サイトで障害年金がもらえるといった情報が流れていることの影響はあると思っている。

厚労省としては、「不支給率が増えたのが、SNS等の拡散で、軽い人の請求が増えたからで、審査には問題ないけれども、たしかに、理由付記に関しては少し足りなかったかもね」として矛を収めたのでしょう。

令和5年度から令和6年度で不支給倍増になるほどのSNSの拡散って、一体どんな状況?て思います。

その後

審査のやり直し

その後、日本年金機構は、精神障害の令和6年障害年金請求について、不支給決定や、等級の目安より下位に決定した案件について点検をするとのことです。要するに、審査のやり直しです。

日本年金機構のサイトによると、やり直した結果、以下とのことです。

| 点検済件数(R7.3.25原処分まで) | 支給となる件数 | |

| 令和7年12月26日現在 | 11,011件 | 442件(約4.0%) |

検討対象がおよそ11,000件とのことだったので、対象のほとんどの点検が終了したのではないでしょうか。

この、結果が覆った4%について、どのような請求書類(診断書等)だったかを知りたいところです。

その後の取り組み

「令和6年度の障害年金の認定状況についての調査報告書」への対応状況として、日本年金機構は、以下を掲げています。

認定調書は、不支給となる場合など、理由を丁寧に記載するよう、認定医に周知

ここにある「不支給となる場合など」の「など」には、上記、令和6年度分のやり直しとパラレルに考えると、不支給になっていないけれども、ガイドラインの「等級の目安」より下位の等級決定になったものが含まれると考えられます。

しかし、私が受任した案件の、等級の目安より下位等級になった事案の認定調書には、数文字だけの簡素なコメントしか書かれておらず、とても「理由を丁寧に記載」などに、当てはまっていないのでした。

日本年金機構職員が、認定調書、破棄!?

令和7年12月28日、年の瀬に、大きなニュースが舞い込みました。共同通信さんの記事を一部抜粋します。

障害者に支給される国の障害年金について、実務を担う日本年金機構で、支給か不支給かを審査した医師の判定結果に問題があると職員が判断した場合、判定記録をひそかに破棄し、別の医師に頼んで判定をやり直していたことが28日、関係者への取材で分かった。

審査は医師が原則、単独で行う。関係者によると、医師の主観や個人差があるため、支給・不支給の判定に対し職員が「甘すぎる」「厳しすぎる」と判断した場合、記録をシュレッダーなどで廃棄。別の医師に依頼する。1人目の医師には伝えないという。

ここでの「判定記録」とは、これまでこの記事で述べてきた「認定調書」のことではないかと思われます。

令和6年認定状況の調査によって廃止することとなった、「職員による等級案」レベルではないことが行われていたこととなります。

「医師の主観や個人差がある」と職員が考えたのであれば、そう思ったことを審査部門内において意見をし、複数の認定による審査等など、審査や個人差がなくなる審査は何かを考えていくべきではないかと、私は考えます。

記録廃棄とはいったい、どういうことだろうか、と。

この行為は、公用文書等毀損罪(刑法258条)の構成要件に該当するのではないかと考えました。

なお、この罪は、罰金刑がありません。それだけ重い罪とも言えます。

どういった障害が破棄対象になったのかや、いつから、どのくらいの職員や件数など、まだ具体的な情報が明らかになっていませんので、今後も、ニュースに目が離せないと思っています。