はじめに

「知的障害で障害年金をもらえるのか、どのように手続きを進めたらよいのか」――そんなお悩みを抱えていませんか?

知的障害でも、一定の条件を満たせば、障害年金を受給することが可能です。

この記事では、知的障害での障害年金請求をご検討の方に、茨城県の社労士が、

✔知的障害で障害年金を請求する際の具体的な流れ

✔知的障害で障害年金をもらえる障害の重さとは

✔当事務所の知的障害での受給例

を、ご案内させていただきます。

知的障害での障害年金請求 5ステップ

【STEP 1】判定状況等証明書を取得する

茨城県福祉相談センターに電話連絡して、「判定状況等証明書」を取得します。これは何かというと、これまでの児童相談の相談履歴やIQ,療育手帳の等級の履歴が記載された書類です。

年金申請のときにはこれを提出しなくてもかまいませんが、診断書作成を依頼する医療機関で求められることが多いため、あらかじめ取得してきます。

茨城県福祉相談センターのURLはここをクリックしてください。

福祉相談センターの障害者相談支援課(電話番号:029-221-0800)にお電話をし、「障害年金申請のため、判定状況等証明書の交付をお願いしたいです。」とお話しください。

【ご注意事項】厚生年金加入中初診、境界知能、ほかに精神疾患がある場合

日本年金機構は、知的障害の場合、出生日を初診日とした取り扱いをしています。もっとも、法律上は、「初診日」とは、「初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」としています。

もし、初めて医師の診察を受けた日が厚生年金加入期間の場合で、障害厚生年金請求をお考えの場合は、間違いなく社労士依頼を勧めます。おそらく不服申し立て段階でも棄却が予想されるため、当初より訴訟も視野に入れる必要があります。

また、境界知能の場合、発症日(出生日)主義ではなく、原則通り、初診日主義となるため、注意が必要です。もっとも障害の程度要件で充足しない可能性も検討します。

知的障害のほかに、発達障害、うつ病、双極性障害、神経症などがある場合の初診日がどうなるかは、慎重になる必要があります。ほかの精神障害との関連性、それぞれの障害の重さ、障害厚生年金請求や遡及受給の可能性などの請求方針など、多角的に十分に検討します。そのため、社労士依頼を勧めます。

【STEP 2】年金請求用紙を取得、保険加入状況と納付要件を確認する

年金申請のための書類を、お住まいの市役所または年金事務所で取得します。

初診日について、日本年金機構の取り扱いとおりにやる、または、20歳未満に知的障害での医療機関初診日があることが確定の場合は、年金記録で、保険料の加入や納付要件を確認する必要はありません。

もっとも当事務所で依頼をいただいた場合は、20歳以降未納ではないか、また、厚生年金加入している場合、その期間や報酬・賞与を確認するため(給与等の情報は、日本年金機構が障害の程度審査で飯山だ医療としているため)、委任状をいただき、年金記録を調べてきます。

【STEP 3】診断書を主治医に作成してもらう

障害年金の申請には、所定の様式に基づいた診断書が必要です。

知的障害の場合、「精神の障害用の診断書(様式120号の4)」を使います。

もっとも、知的障害の方の多くは、定期的に医療機関を受診をしていることが少なく、また、過去定期的に受診していても、18際頃まで受診していた小児科には卒業ですといわれ、現在はどこも受診していないことも多いです。

そのため、障害年金診断書を書いていただける医療機関探しをしないといけないことが多いです。

いくつかの病院、クリニックに電話して、知的障害での障害年金診断書を書いてもらえるかを聞いてみましょう。

▶診断書で重視される項目:

- 日常生活の制限(食事、買い物、金銭管理、対人関係など)

- 就労形態(障害者雇用、A型、B型、移行支援)、働いている場合は就労状況、周囲の援助、意思疎通の状況等

- 療育歴、教育歴、心理検査結果など

📌 医師に「どこをどう書けば良いか」を伝えるのが不安な方は、社労士へのご相談も検討してみてください。

医師は、STEP1の判定状況等証明書のコピーを求めてくることが多いです。

また、医師によっては、STEP4の病歴就労状況等申立書を求めてくることもあります。

受診前にあらかじめ書面で準備して、

日常生活や働くことの困難さを

主治医の先生に伝えていきましょう

▶別の精神疾患がある場合

知的障害以外に、発達障害・うつ病・双極性障害・神経症・てんかんがある場合、因果関係がポイントとなります。因果関係がないとなると、知的障害以外の精神疾患での初診日がどこになるか、20歳後や厚生年金加入中に初診日があるとなると、請求方法をどうするか、複雑になります。

【STEP 4】病歴・就労状況等申立書を作成する

「いつから・どのような症状が出ていたのか」「日常生活にどれほど支障があるか」を、本人が記載する書類です。

社労士に依頼した場合、社労士が書くことがほとんどかと思います。

記憶が曖昧だったり、書いたり読んだりがつらい方も多いため、当事務所ではヒアリングを通じて、代理で作成します。

ご依頼者様のご負担のないよう、

進めていきます!

【STEP 5】書類を年金事務所に提出する

必要な書類が揃ったら、お住まいの市役所又は年金事務所に提出します。

▶主な提出書類:

- 障害年金請求書

- 診断書

- 病歴・就労状況等申立書

- 年金生活者支援給付金請求書

- 通帳コピー、年金手帳コピー、療育手帳コピー

年金事務所・市役所の窓口は

予約が1か月待ちとなること

が多いです。

当事務所では、少しでも早く

請求できるように、

郵便で提出しています。

結果通知(2~6か月程度)

提出後、年金機構にて審査が行われ、ご自宅に結果が届きます。

不支給決定となった場合でも、審査請求や再申請(再度の請求)が可能ですので、あきらめずに社労士にご相談ください。

軽い等級になった場合も、審査請求や、額改定請求を検討の是非について、社労士にご相談ください。

知的障害で障害年金がもらえる程度

| 1級 | 知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの |

| 2級 | 知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの |

| 3級 | 知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの |

1,2級の目安がざっくりしていて、わかりづらいかと思います。

社労士の無料相談も活用してみてください。

一カ所ではなく複数の社労士に相談してみると良いでしょう。

<現在工事中>当事務所で茨城県内:知的障害で障害年金受給例

当事務所での、茨城県内の知的障害のご依頼者様の、受給例の一部を記載しました。個人情報に配慮し、病状や経過などは記載せず、当事務所が行った内容を中心に記載しています。

| 概要 | |

| 当事務所支援 | |

| 結果 |

| 概要 | |

| 当事務所支援 | |

| 結果 |

| 概要 | |

| 当事務所支援 | |

| 結果 |

| 概要 | |

| 当事務所支援 | |

| 結果 |

| 概要 | |

| 当事務所支援 | |

| 結果 |

| 概要 | |

| 当事務所支援 | |

| 結果 |

| 概要 | |

| 当事務所支援 | |

| 結果 |

| 概要 | |

| 当事務所支援 | |

| 結果 |

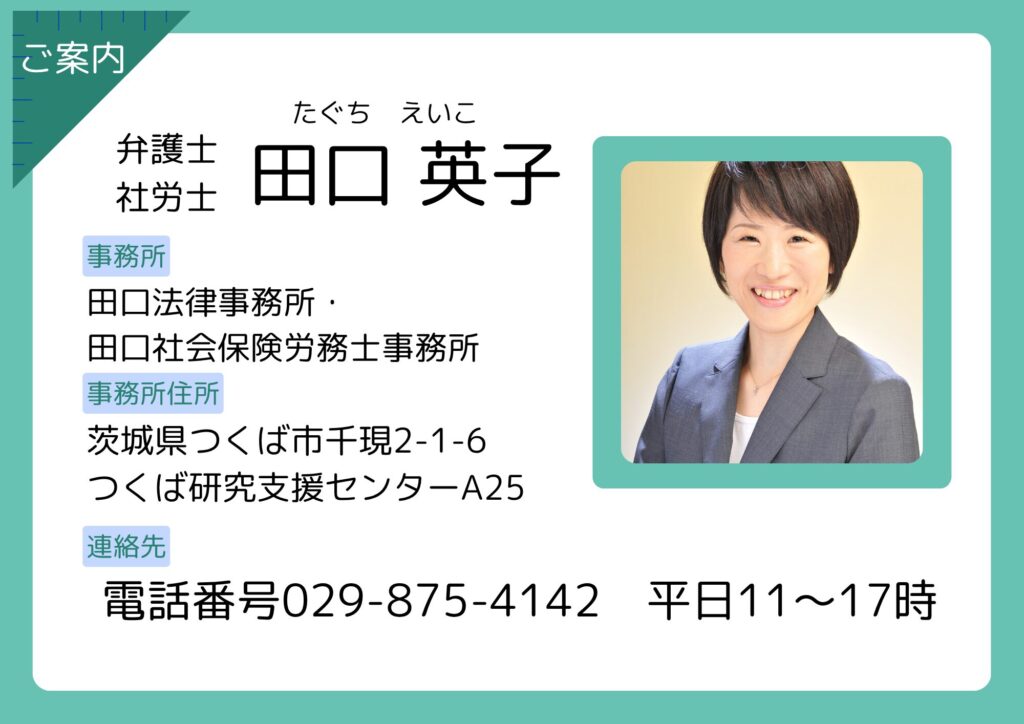

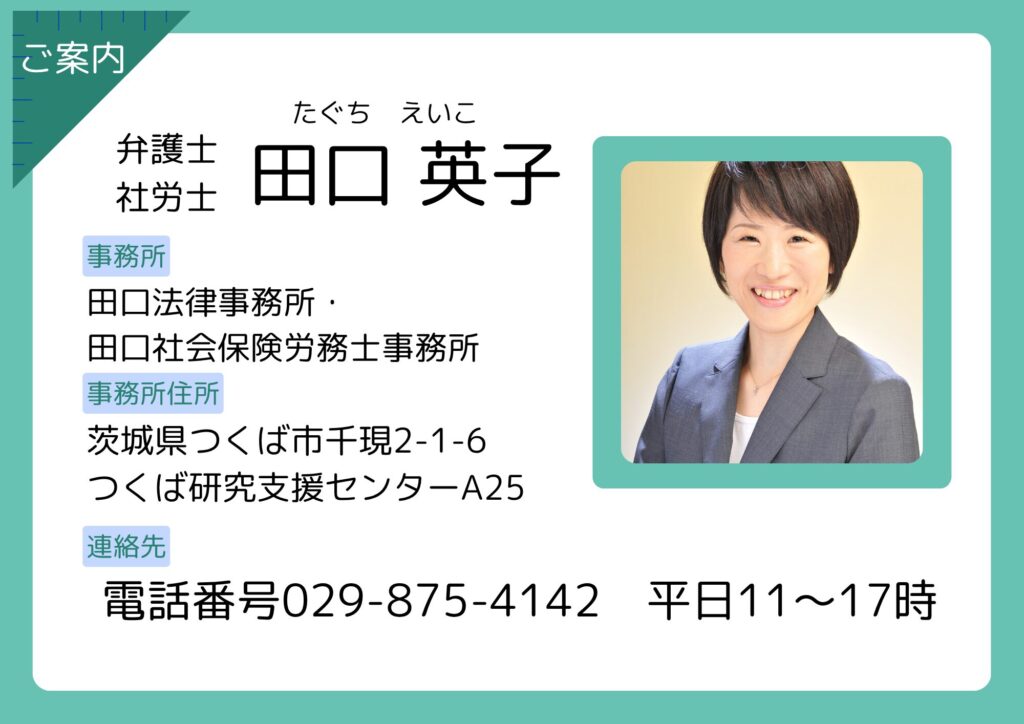

【茨城県内の方へ】社労士が相談、依頼を対応します

当事務所では、茨城県内にお住まいで、知的障害の方の障害年金請求のサポートを行っています。

▶対応エリア(茨城県内のみ):

水戸市/つくば市/土浦市/日立市/取手市/ひたちなか市 ほか茨城県全域対応

▶当事務所の強み:

- 社労士が、全行程を直接対応します。

- 初回無料電話相談受付中です。

- ご自宅へ、面談のためにお伺いすることも可能です。

知的障害の場合、生まれてからのことをお聞きするため、面談が長時間に及びます。

これまで当事務所では、知的障害の方ご本人は自室でお休みいただき、親御さまと中心にお話しすることが多いため、ご自宅での面談希望の場合、その旨、ご相談ください。

まとめ:抱え込まず、専門家に相談を

知的障害による障害年金の請求は、診断書の内容が非常に重要です。

自分で進めるのが不安な方、過去に不支給になった方も、ぜひ一度ご相談ください。

無料電話相談・お問い合わせはこちら

下の画像をクリックすると、無料相談申込みのお問い合わせフォームに飛びます。お電話での、申込みも受付中です。