過去の障害基礎年金の地域差

はじめに

以前は、障害基礎年金が各都道府県で審査が行われており、地域差がありました(なお、今は東京での審査となっています)。

このことは、最近障害年金を申請する人の多くは知らないかと思います。

ここ9~10年以内に開業した社労士の人も

地域ごとの審査だったことは聞いたことはあるかもしれませんが、

地域差があったなという実感はないかもしれません。

なお、障害厚生年金については、従前からそして現在も中央(東京)での審査です。

地域差があることについて、共同通信の記者さんの報道で平成26年に明るみになり、

主に精神・知的障害での地域差があったため、これをなくす目的で、平成27年~平成28年にかけて、「障害等級ガイドライン」の策定の会議が厚労省内で開かれ、なぜか、その途中で、障害厚生年金と同じように障害基礎年金も東京一括審査へ、と舵が切られることとなりました。

地域差の統計内容

厚労省内地域差検討会の会議資料や議事録についてはこちらをクリックしてください。

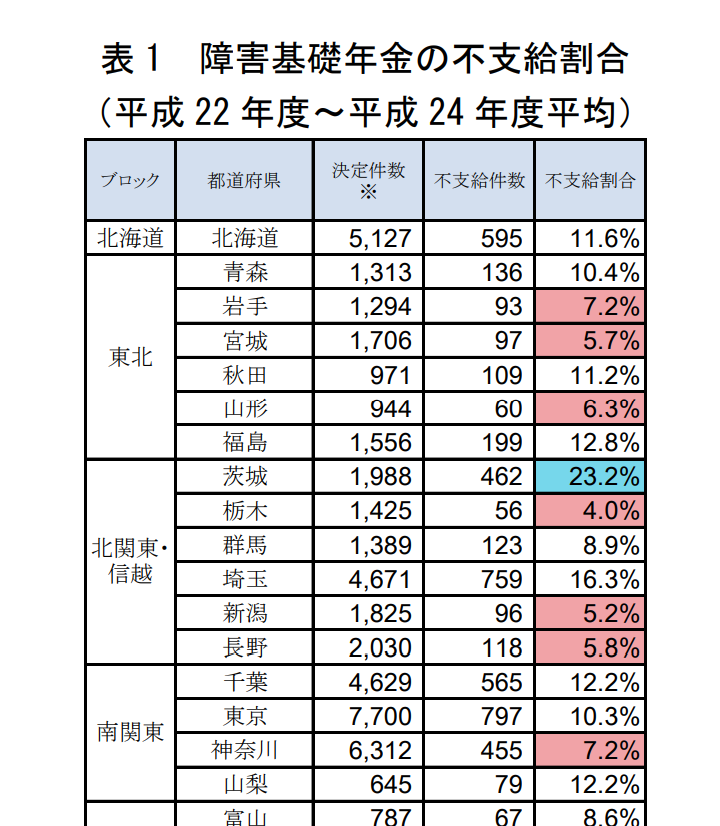

この記事のトップ画像は、この厚労省での会議1回目に配付された資料の中の統計結果です。

平成22~平成24年の全障害の不支給率は、茨城県が23.2%と、大分県に次ぐ、全国ワースト2位の不支給率です。

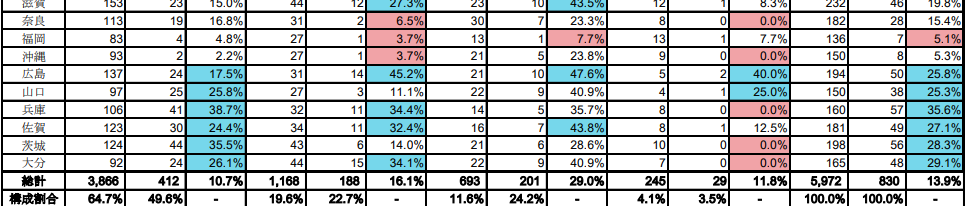

なお、平成22年の精神・知的障害だけに限定すると、以下となっています。

上の方が等級不該当=不支給率が低い県、下の方が不支給率が高い県です。

参考までに、東京一括審査となった直近の令和5年の障害基礎年金不支給率は、7.1%です(日本年金機構作成、障害年金業務統計より。)

岩手県0.0%だったり、1パーセント台の県もいくつかある一方、

茨城県不支給率、35.5%って・・・・・・。

3人に一人以上が不支給という、実に驚くべき数字です。

なお、この数字は、「不支給」になった率なので、「あるべき等級でない決定(1級相当なのに2級決定)」は含まれていません。このあるべき等級でない決定の人も、それ相応にいると考えられます。

そうすると、半数以上は適切な等級認定がなされていなかったのではないでしょうか。その後、額改定請求の依頼が(特に知的障害で)多く、しかも額改定請求が成功したのでした。

私が当時、感じたこと

私は、平成22年の春から障害年金を始めています。ちょうどこの不支給率35.5%のときに障害年金業務を始めたのです。始めた頃は当然、このような地域差があることの情報や、特に茨城県が厳しいことなどは知りませんでした。

不支給処分を受けた当初は、自分の等級の認識が間違っているのかとか、病歴就労状況等申立書の書き方に問題があるのかとか、だいぶ落ち込んだこともありました。

しかし、同じような障害の重さかつ同じような診断書・病歴就労状況等申立書で、障害厚生年金だと2級で、障害基礎年金だと不支給だったので、これは障害基礎年金と障害厚生年金の差だと、早い段階で気づくこととなりました。

そして、これらを他県の同業者に伝えたら、「普通は逆(障害厚生年金の方が、障害基礎年金よりも厳しい)なのになあ」と言われ、茨城県の審査はだいぶやばいことになっている…と思ったのでした。

この、茨城県の審査がおかしいと気づいたとき、当初、かなりの衝撃を受けました。

というのも、日本は民主主義の法治国家なのだし、法律に基づき、行政は適切な処理をするもんだろうと、それまで行政に対して不信感を抱いたことがなかったからです。

世の中の行政に対する不満等は、新聞等で見聞きしても、どこか他人事として捉えていたのだと思います。

そんな私が、障害年金業務を始めたことで、自分のお客様が、他県であれば年金をもらえるのに、茨城県にいると年金がもらえない、こんなに障害が重いのに年金が一円ももらえないんだ、という状況に愕然としました。法による支配ではなく、人による支配がなされているのだと、日本年金機構(のうちの、障害年金給付部門)に対する絶望感、不信感が生じ、行政に対するこれまでの価値観が、一変することとなったのです。

茨城県の認定医について

一度、事務センターの人に、不服申立てで容認された事件については事務センターで把握しているのかを聞いたところ、年金証書作成の処理をこちらでしているから当然知っているとのことでした。もっとも、事務方が知っていても認定医までに情報が届いたかは不明であり、また、認定医まで情報が届いたとしても、自らの価値観を変えることはないのかもしれません。

ちなみに、当時の茨城県の認定医が誰かは偶然知ってしまいました。偶然というのはなにかというと、依頼者の案件で個人情報開示請求したところ、認定医の印鑑が黒塗りが漏れてしまっていて、多くはない姓だったため、誰だかがわかったのでした。

入院施設もある精神科単科の院長でした。私はその医師に依頼者の診断書を書いてもらったことは今までありませんのでどのような診断書を書くのかは不明です。

もっとも、この医師に対して全く何も思わないとまでは言いませんが、この不支給処分をしまくりについては、認定医を野放しにしている日本年金機構の問題だと捉えていました。

不支給事案ですが、たとえば、妄想がある統合失調症については、妄想=神経症=不支給という、おかしな公式ができあがっていて、さすがに審査請求段階で覆ることが多かったのでした。

あとは、発達障害が認定基準に明記される前だったので、知的障害が併発していない発達障害は、どんなに重度障害だとしても茨城県では、不支給処分となっていました。

地域差報道後の審査

地域差報道がなされてからの茨城県での審査は、一気に審査緩くなりました。

例えば、精神障害の方の再審査請求からのご相談として、現在2級だが遡及が不支給になったというものがあったのですが、現在2級も、一般企業一般枠で特に配慮もないようでしたので、え?なのに2級?と思いました。

中央からの指導で、認定医は「やばい」と思ったのか、

これまでの不支給大量処分を取り戻すかのような、大判振る舞い支給処分がなされたのではないかと思ったのでした。

あとは、平成27年から平成28年にかけて、茨城県事務センター→埼玉広域事務センター→障害年金センターと審査機関が3つの機関へ移行していったので、当時の事務センターの担当職員がどんどん異動(?か退職?)になり、認定調書もほぼ何も書かれないし、業務引継もされれていないし、審査そのものもめちゃくちゃなものがでてきました。

以前アメブロで書きましたが、再審査請求から受任した事件で以下のようなのがありました。

精神障害であれば、診断書現症日は障害認定日から3箇月以内(20歳前障害であれば前後3箇月)なのですが、初診日を診断書現症日として提出された診断書について、返戻されることもなく、等級不該当として不支給処分頑されていたのです。

なお、審査官も同じ等級不該当の処分をしてきたので、私は審査官に電話で抗議したところ、保険者も同じにしているし、といった言い訳をしてきましたが、保険者が正しいかどうかを審査官は審査しなきゃいけないのだから、保険者がこう処分をしているというのは理由にならないでしょ・・・・

私に与えた影響

この地域差問題で、私に与えた影響は以下です。

慎重に手続きをやる

面談、医師への手紙、病歴就労状況等申立書作成、全てに慎重にするようになりました。ほぼ全件不服申立てに進むかもしれないという気持ちで取り組む必要があったのです。

認定調書に書いてない理由を、後出しで、ここがこう書いてある、と保険者側が言ってくる可能性もあるし、実際言ってくることあるため、隙がないようにと対策を講じる必要がありました。

これは、東京一括審査になった今でも同様で、面談にはとても時間をかけて聞き取りをし、病歴就労状況等申立書も、通算15回前後見直しします。

また、複数案件の年金申請した後は、緊張・集中力がほぐれ、その日や次の日は何もできないぐらいにぐったりしています。

不服申立ての経験が積めた

当時は、精神障害、知的障害についての障害基礎年金について、不支給になった場合、当然不服申立てにいく方針をたてました。

そして、そのために、最初の裁定請求のときの契約のときに、最初は不支給になるかもしれないが不服申立てをやるから、と伝えました。

また、不服申立てへの経済的負担をなくすために、裁定請求受任した依頼者に対しては、不服申立ては着手金なしで受任しました。

当時、障害基礎年金を審査していた、日本年金機構茨城事務センターの人には、「田口先生の案件を不支給にしたら不服申立てに進むんだと思っている」ということを言われた記憶があります。

割と多くが、審査請求段階で、容認決定を受けることができました。ちなみに、審査請求段階での保険者による原処分変更は、この地域単位審査時代にはゼロでした。

不支給決定ばかりなんて、ひとつも良いことがないとも思えますが、あえてあげるならば、不服申立ての経験が積めたことが良かったようにも思います。

また、医師から案件のご紹介頂くきっかけは、いずれも不服申立て事案だった記憶があります。

日本年金機構障害年金審査部門に対し批判的な目をもつ

前述のとおり、とにかく、障害年金行政がおかしなことになっているという衝撃は大きかったです。

地域差会合のときには厚労省は地域差が生じたことについて何の謝罪もなく、等級ガイドライン策定のときも、過去の審査は障害年金認定基準に基づいて適正になされたものだから審査のやり直しはしない、とされました。おそらく自らの過ちを認めて謝罪したら、大量の国家賠償請求がなされるからでしょう。

障害年金業務をやる前に感じていた「国のやることは、まあ正しいのだろう」という感覚は、障害年金業務を始めてからは、障害年金行政に関してはほぼなくなり、処分に対し、懐疑的な姿勢で臨めるようになりました。

弁護士を目指すきっかけとなった

多分、不支給率が低い県で私が開業していたら。弁護士を目指すと言うことはなかったと思います。

日本年金機構、厚生労働省は、おかしな処分をしても賠償も謝罪もしないんだなということがわかり、だとすれば、訴訟まで争えるために弁護士の資格をとらねばならない、と、この地域差時代を経験したからこそ、腹をくくれるようになったのです。

余談ですが、地域差見直しがなされて、これまで不支給になった方が再請求して欲しい、つまり地域差解消について多くの茨城県の当事者の方って欲しいと、当事者団体複数に連絡しましたが「あーーー、案内のファックス送っておいて」と言われ、地元の新聞社数社に連絡しましたが、掲載頂いた一社以外は、「あとで連絡します」(といって連絡しない)となり、個人でできることの限界を感じました。

他方で、自分一人でできること、として、弁護士という資格はとても魅力に感じたのでした。

最後に

地域差は東京一括審査になることでなくなりましたが、地域差問題を生じさせた日本年金機構が今も障害年金の審査しています。そして、6倍の地域差があったことについて、日本年金機構がなんら謝罪も賠償もないのも事実です。

これまでも、「国が出した処分だから間違ってはいないだろう、争っても無理だろう」、とダメ元でご相談を頂いた方の中にも、いくつも不服申立てで覆った例があります。

不支給処分、却下処分や軽い等級認定になったときに、私や、他の社労士、弁護士にお気軽に相談ください。審査請求期限は3箇月以内なので、通知が届いてすぐに、いくつかの事務所(断ってくる事務所も多いかと思いますので)に相談をしてください。