障害年金とは何か

このホームページでは、障害年金についてをたくさん記載していますが、

そもそも「障害年金」とは何か?ということを本記事では書いていきます。

簡潔に言うと・・・

「障害によって、日常・労働に支障がある場合に支給される、公的年金。

”現役世代でも”もらえます」

です。でも、これだけだと

「障害」ってなに?

「日常・労働に支障」ってどの程度の支障をいうの?

どこから、いくら受け取れるの?

受け取るための手続きはどのようにするの?

こういった、疑問も生じると思います。この記事ではできるだけ簡単に概要をお伝えし、本ホームページでは、詳しくわかるように解説していくことを目指します。

公的年金って?

私たちは、加齢、障害、死亡など、さまざまな要因で、収入を得ることが困難になるリスクがあります。

こうしたリスクに対し、個人だけで備えるには限界があります。

そこで、これらに備えるための仕組みが、公的年金制度です。

公的年金制度は、あらかじめ保険料を納めることで、要件を満たしたときに

給付を受けることができる社会保険制度です。

日本の公的年金は、20歳以上60歳未満のすべての方が加入する国民年金(基礎年金)と、

会社員・公務員の方が加入する厚生年金保険があります。

そして、支給事由として、老齢・障害・遺族があります。

それに対応して、老齢年金、障害年金、遺族年金という制度があります。

障害年金の受給要件

ここで、障害年金の受給要件について見ていきます。

ざっくりいうと、

1.年金保険料の未納が少ないこと

2.初診日において、原則、公的年金制度に加入していたこと

3.障害の重さがある程度あること

以上の3つなのですが、これらざっくりなので、細かく、以下、見ていきます。

①疾病・負傷があること

当然ですが、疾病(病気)や、負傷(ケガ)があることが前提となります。以下、「疾病・負傷」を合わせて、「疾病等」といいます。

たとえば、知的障害も受給対象なのですが、知的障害を「疾病」と捉えるかは、ネットで見た限り、見解が分かれているようです。

法律上の条文だと、「疾病・負傷」ですが、「疾病・負傷・障害」というイメージで良いかと私は考えています。

障害年金の対象となる疾病は何か、というと「ほぼ全て」という答えになります。

もっとも、「ほぼ」と書いたように、一部例外があります。それは、神経症、パーソナリティ障害です。これらは、原則対象外ですが、一定の状態がある場合、対象となります。

障害年金の対象となるのは、

✔ 外部障害(肢体障害、視覚障害、聴覚障害など)

✔ 内部障害(がん、糖尿病、心臓疾患、人工透析など)

✔ 精神障害(うつ病、統合失調症など)、発達障害、知的障害など

ほとんどが、対象となります

②疾病等の初診日に年金制度に加入していること

「初診日」が果たしてどういった意味なのかは、とても重要です。別の記事で記載する予定です。

この「初診日」において、年金制度(上記の、「国民年金」「厚生年金」)に加入していることが要件となります。

もっとも以下の例外があります。

初診日において、

・20歳未満

・日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満(老齢基礎年金繰上受給をしている場合を除く)

これらの場合は、「初診日において年金制度に加入の有無」については、不問となります。

③初診日前に、一定の年金保険料を納めていること

初診日の前においても、年金保険料が未納だらけだと、年金を受け取ることができません。これは公的年金が、保険制度であることからこのような要件が課されています。

もっとも、初診日が20歳前である場合は、そもそも原則20歳前は年金制度に加入しないことにより、この要件は不要になります。

④初診日から一定程度経過していること

疾病になったからすぐに障害年金をもらえるのでありません。「初診日」から原則、1年6ヶ月たたないと年金がもらえません。

例外として、1年6ヶ月より前の障害が固定した場合は、1年6ヶ月より前にもらうことができます。

⑤一定程度の障害の状態であること

一定の障害重さであることが、年金受給要件となります。この一定の重さについても、今後解説してきます。

⑥年金を請求すること

障害年金は、上記1から5の要件を満たしていたとしても、役所に対して、請求(申請)をしないと年金を受け取ることができません。

また、一定の場合、65歳までに請求することが要件になります。これについても、今後解説していきます。

まとめ

このように①から⑥までの要件がありますが、一般的には、②の加入要件、③の納付要件、⑤の障害の程度要件の3つの要件が説明されることが多いです。

年金受給額

では、障害年金はいくら受け取れるでしょう?

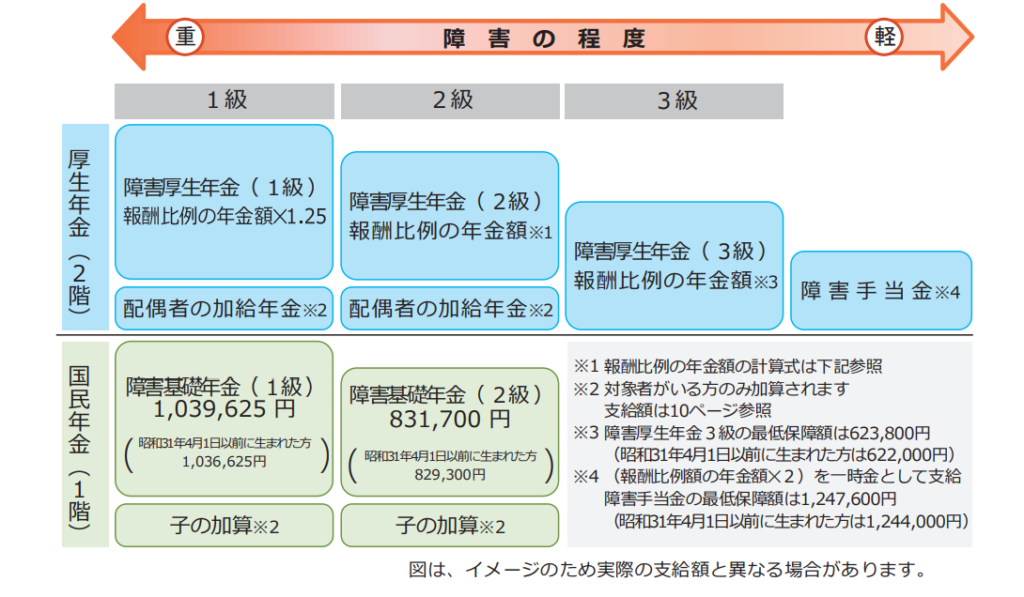

障害の重さや、初診日に加入していた制度によって、また、配偶者・お子様の有無によって、各人受け取れる年金額は異なります。

障害の重さによって受け取れる年金額が変わります

まず、障害が重い方から、1級、2級、3級、障害手当金となります。重ければ重いほど、受け取れる年金額が大きくなります。

初診日に加入していた制度が何かによって、受け取れる年金額が変わります

「初診日」に厚生年金(共済組合も含みます)に加入していた場合は、障害厚生年金が支給されます。

1,2,3級とありますが、3級より軽く、一定の要件を満たす場合は障害手当金がもらえます。

そして、1,2級の場合は、2階建て部分の障害厚生年金に加え、、1階建て部分として障害基礎年金がもらえます。

「初診日に厚生年金に加入していた人」以外が支給されるのは、障害基礎年金の1階建て部分だけであり、障害厚生年金や障害手当金は支給されません。

そのため、「初診日」にどの制度に加入してたかが、年金受給額をきめるため、とても重要になるのです。

ご家族の状況によって、年金額が変わります

障害厚生年金1,2級の場合で、配偶者(これも一定の要件があります)がいる場合は、配偶者の加算がつきます。

障害基礎年金で、18歳年度末(障害あるお子様の場合20歳まで)のお子様がいる場合は、子の数に応じた加算がつきます。

表は、日本年金機構作成 障害年金ガイド令和7年版より引用

さいごに

なんとなく、障害年金制度のイメージはつきましたでしょうか?

本ホームページでは、基本的なことから応用編まで、随時記事をアップしていく予定です。