障害年金の決定に不満の場合、いきなり訴訟に進むことはできず、まずは不服申立てという制度に進む必要があります。

不服申し立ては2審制で、審査請求、再審査請求とあります。

今回は、審査請求について説明します。

障害年金の”審査請求”の手続き

私がやっている、審査請求の流れを書いていきます。社労士に依頼せずに自ら審査請求をやる場合に、ぜひ参考にしてみてくださいませ。

決定書類がいつ届いたかをメモする。

障害年金請求から数ヶ月後、請求人のご自宅に不支給決定通知書または年金証書が届きます。

これらが届いた日の翌日から起算して3か月以内が審査請求期限となるので、

お客様に、これらが、いつ届いたかを聞いて、きちんとメモしておきます。お客様が、いつ届いたかを忘れてしまった場合は、不支給決定通知書または年金証書に記載している日付を起算日としてそこから3ヶ月以内に審査請求するとして考えておきます。

個人情報開示請求(およそ1ヶ月くらいかかる)

開示・訂正・利用停止請求の流れ|厚生労働省開示・訂正・利用停止請求の流れについての厚生労働省サイト

不支給決定等の根拠となった資料(裁定請求で年金機構に提出した資料)および審査内容を厚労省から取り寄せます。

取り寄せのやり方は上記URLを見て、不明点があれば、厚生労働省大臣官房総務課公文書監理・情報公開室(電話番号 03-5253-1111 内線7129・7128)に聞けば親切に教えてもらえます。

私の場合は、開示請求書と同時に、実施申出書も送ってしまうことで、早めに入手できるようにしています。

審査請求書提出(上記1.結果が届いてから3ヶ月以内。※期限厳守)

年金請求した年金事務所管轄の地方厚生局社会審査官宛に、審査請求書を提出します。管轄が不明の場合、年金事務所に聞いてみてください。審査請求書のひな形も、年金事務所でもらえると思います。

書式は、例えば、関東信越厚生局のHPにあるのは以下です。

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/bu_ka/shakai_shinsa/index.html

上記2.の入手が間に合わない場合、請求の趣旨だけを書いて、請求の理由は、コレコレこういう理由により、後日提出します、と書いて、とにかく期限内に絶対に出します。

上記1.の決定通知のコピーも一緒に提出します。

保険者意見書入手・口頭意見陳述開催申し込み

上記3.から、1週間後くらいに、担当の社会保険審査官から受理通知が届きます。

担当の社会保険審査官に電話して、「保険者意見書の入手をしたい」旨、伝えます。

また、口頭意見陳述開催してほしい場合は、その旨の申し込みをします。

いずれも任意です。

保険者意見書は、国の考えが書かれた書面で、数十円の収入印紙と数百円の郵便料金だけで入手できるので、ぜひ、入手の申し込みをしましょう。

口頭意見陳述開催は任意です。後から開催を取り消すことも可能です。

追加陳述提出

上記4.の保険者意見書を入手したら、それに対する反論書を提出します(任意)。また、上記2.のあとに、たとえば医療機関からカルテを入手したり、第三者の証明を入手したり、追加書類があるようであれば追加で出します。

保険者への質問書(を、審査官に)提出

上記4.から数ヶ月先たつと、社会保険審査官事務室から電話があり、口頭意見陳述日程調整についての話があります。およそ1ヶ月先の日程で、候補日があげられます。

あらかじめ、口頭意見陳述で保険者にする質問を、社会保険審査官に文書で送付しておきます。そうすると、社会保険審査官から、保険者(厚労省)に送ってもらえます。なぜならば、口頭意見陳述に出席(webでの出席ですが)するのは厚労省の事務官(非医師)であるため、こちら側がする医学的な質問への回答が、その場ではできません。

あらかじめ、こちらの質問書を厚労省の医師に確認、回答を用意してもらう必要があるからです。

口頭意見陳述参加

本人、代理人、両方またはいずれかの参加が可能です。私は、基本的に私だけの参加が多いです。

口頭意見陳述は厚生局の一室(広めの会議室のような一室)で開かれます。およそ30分です。

保険者(厚生労働省事務官1名)は会場参加ではなく、webでの参加です。ちなみに、関東信越厚生局の場合、途中で何度も音声が途切れます・・・。その30分は、ほぼ保険者との質疑応答、といったところで、社会保険審査官は指揮係といったところです。指揮係の社会保険審査官が自分の意見を言うことはあまりないのですが、たまに、あきらかに保険者よりと言った不公平な意見?指揮?をする人もいます。(今から考えれば、抗議すべきだったとも思いました。)

最終陳述書提出

上記7.で保険者が回答を踏まえ、その反論を提出します。これも任意ですが、何も出さないのも、保険者の意見丸呑みと思われてしまいそうなので、私は出すようにしています。

そのため、合計4回(審査請求書、陳述書2回、質問書1回)、書類を出すことが多いです。

上記7.のときに、社会保険審査官に対して、最終書面をいつまでに提出を出すので、決定書を出すのをまだ待ってください、と伝えておきます。

決定書到達

上記7のあと、担当の社会保険審査官から審査の結果を書いた、決定書が代理人社労士宛に届きます。届く時期はまちまちで、早めもあれば遅めもあり..。なので、ただひたすら待ちます。

決定内容は、主に

取消し(容認)→請求人の不服を認める。

棄却 →請求人の不服を認めない。

の二つがあります。

容認となれば、年金機構が年金支給手続をし、数ヶ月後に年金が支給されます。こちらが何か特段の手続はしなくて、ただ、年金証書、振込通知が届くのを待つことになります。

他、「却下」というものがありますが、

これは、形式的不服申立て要件を満たさない場合、例えば審査請求期限を過ぎてしまった、などがあてはまります。

この審査官の決定内容(容認、棄却、却下)に不満があれば、再審査請求に続きます。

原処分変更

審査請求の構図は、

【審査請求人(障害年金を請求した人)・代理人(社労士)】 VS 【保険者(厚労省)】

というニ当事者対立構造に対して、どちらの主張を認めるかを、審査機関である社会保険審査官が審査する、というものになっています。しかし、この手続の途中で、相手当事者たる保険者が、原処分を見直して、原処分を変更してくることがあります。

例えば、障害厚生年金不支給決定に対して、3級決定とか。

こちらが、3級で良いと考えれば、これ以上審査官による審査をしてもらう必要がなくなるので、審査請求を取下げし、

いや、3級では不満だ、1級または2級を求める、と考えれば、審査請求を維持して、審査官の決定を待ちます。

保険者原処分変更は審査官から連絡があり、上記のいずれにするかは、審査官に伝えます。

なお、後者の選択である、審査請求維持の場合において、審査官が棄却決定をしても、この、保険者による原処分変更(3級)は残りますのでご安心してください。

原処分変更は、どの段階でなされるかは事案によってまちまちです。

最後に

以上が、手続の流れになります。任意の手続きも多く、最大限省略すると、

「1.原処分書類到着→3.審査請求書提出→9.決定書到着」

となります。なんとなくイメージしてもらえたら幸いです。

実際は、

✓そもそも原処分が不満であっても、勝てる見込みがあるのか

✓どういった証拠が入手できるか、どういった主張をしていくか

✓どう反論していくか

をじっくり検討して戦略的に進めていくことになります。

この審査請求一連の流れは、1年以上かかることも多いです。

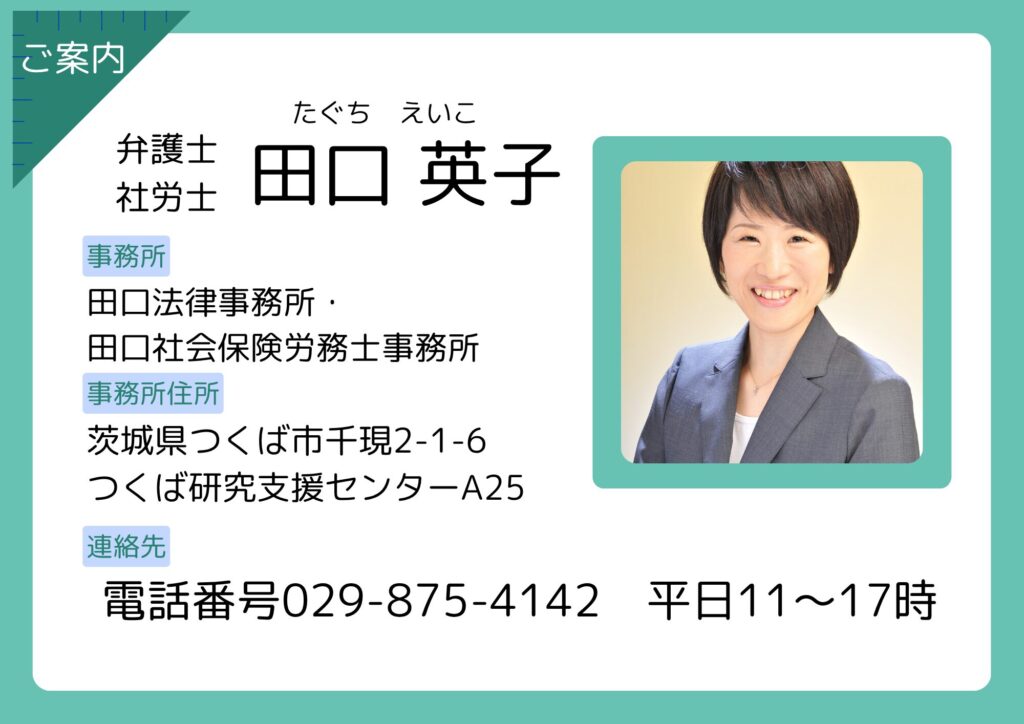

田口法律事務所・田口社会保険労務士事務所も対応しています

ご自身でやるのは難しいと感じた方も多いかと思います。

不明なことがあっても、年金事務所や、厚生局社会保険審査官も相談相手になりません。

弁護士、社労士が、審査請求の専門職です。

当事務所代表田口英子は、弁護士、社労士であるため、審査請求に対応しています。

”全国対応”しているため、どの地域の方も、お気軽にご相談ください。

また、上記にも記載したとおり、期限があるため、お早めにご相談頂けると助かります。

ご相談の際は、申請のときの書類コピーを見せて頂けると、話がスムーズになるかとお思います。

当事務所への不服申し立てのご相談については、以下の記事をご確認くださいますよう、よろしくお願いいたします。